国の少子化対策が効果的だ!というような感じを出すのは大変だろうなぁと思う

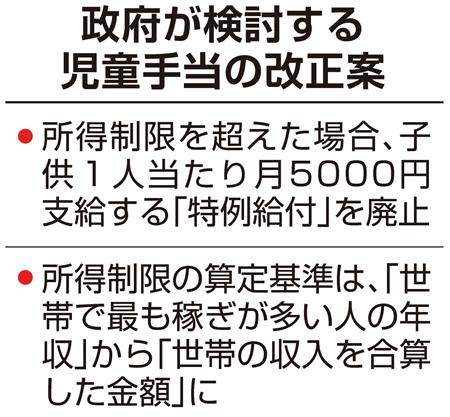

政府は中学生までの子供がいる世帯に支給する児童手当について、所得制限を超える場合子供1人当たり月額5千円を支給する「特例給付」を来年度中に廃止する方向で検討に入った。支給額の算定基準も、世帯で最も稼ぎが多い人の収入をベースにする制度を世帯全体の収入を合算する方式へ切り替え、捻出した財源を菅義偉首相が掲げる待機児童の解消策に充てる。

児童手当の特例給付、廃止検討 待機児童解消の財源に(2020/11/22リンク切れ)

マスコミなんて完全なポピュリズムだから、こうして少しでも政府が予算を削ろうとすると、わあわあ文句を言う。

あ、ごめん、これについて、文句をつけているのはコメントを書いている人たちだった。

で、こんな記事も出ている。

菅義偉首相は26日、所信表明演説で「長年の課題である少子化対策に真正面から取り組む」と強調した。しかし待機児童解消や男性の育児休業取得促進など、既存政策の繰り返しが目立つ。菅政権の独自色が強いのが不妊治療の保険適用拡大だが、少子化の抜本的な解決策になるかどうか疑問が残る。

菅政権の少子化対策、効果に疑問 柱は不妊治療支援のみ

まあ、色々やっても結果が出なければ、批判されるのは政府なので、大変ですよね。

さて、少子化対策における根本は、人口減少傾向を食い止めること。

では、少子化対策の重要指標はなんだか知っていますか?

聞いたことはありますが、指標と言われて、答えられない自分が居て、自分も関心が薄いことに気がつきました。

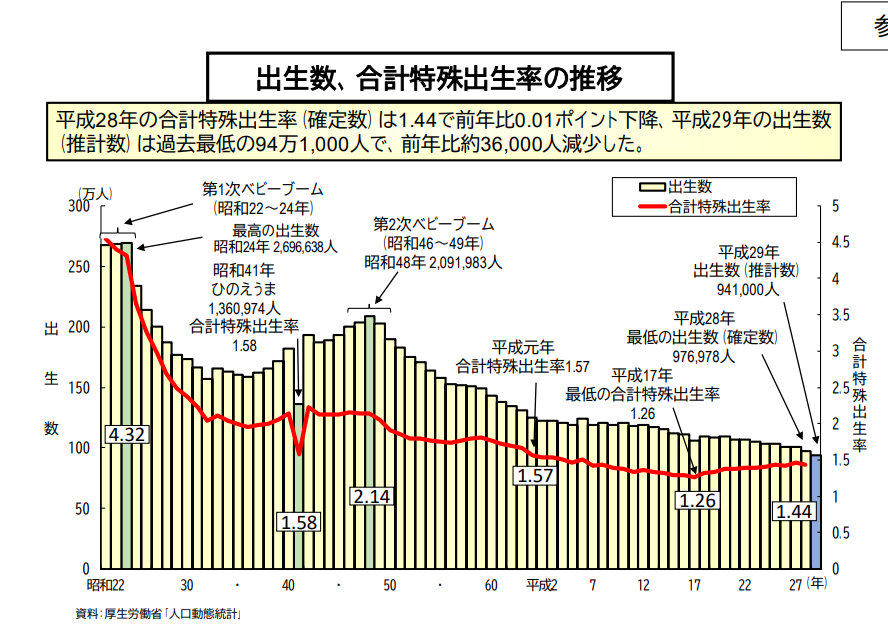

少子化対策の重要指標は「合計特殊出生率」と言われるものです。

人口統計上の指標で、一人の女性が出産可能とされる15歳から49歳までに産む子供の数の平均を示す。

合計特殊出生率

で、上のグラフを見て、少しびっくりしています。

実は平成17年以降、微妙ですが、数値的には改善しています。

と思いましたが、よくよく確認してみると、この数値は2を下回っていれば、人口増加には転じないんだそうです。

そりゃそうだ、女性1人が2人産まないと、男と女で子供を作る(語弊がある?)ので、女性1人が1人を生んでも、2人減っていきますからね。

ということで、2以下であれば、減り方が大きいか小さいかの差はあっても、少子化は改善されないことになります。

もっと驚いたのは、昭和41年のひのえうまの年を除いて、既に昭和40年代後半に、2以下に転じていたんですね。

なんだかなあ。

政府に「少子化担当大臣」が出来たのが2007年。

これが目安になると思いますが、顕在化した問題となるまで、かなり時間がかかっています。

一部ではこんな会話もなされていますが、統計的に効果があったのか、なかったのかは微妙なところです。

結果が全てであれば、そもそも2を越していくのは、並大抵ではないでしょうね。

個人的感想としては、絶望的でしょうね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません